雨漏り修理の耐用年数はどれくらい?費用相場や業者選びのポイントも解説

とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

実は、雨漏り修理の耐用年数は、修理方法によって大きく異なり、部分補修なら5年程度、屋根の葺き替えなら20年〜30年、屋根カバー工法なら15年〜20年程度が目安です。

法的な耐用年数については明確に定められていないため、この耐用年数をもとに適切な数字を決める必要があります。

さらに、修理費用を経費計上できる場合や、減価償却で節税できるケースもあるため、事前にしっかりと情報収集することが大切です。

この記事では、雨漏り修理の耐用年数、費用相場、修理方法別のメリット・デメリット、優良業者を見分けるポイント、減価償却や経費計上など、知っておくべき情報を網羅的に解説しています。

この情報を知っていれば、あなたに最適な修理方法を選び、納得のいく価格で、安心して雨漏り修理を依頼できます。

雨漏り修理の耐用年数とは?法定耐用年数も解説

雨漏り修理をした後、どれくらい効果が続くのかは、誰もが気になるポイントでしょう。

これは「耐用年数」という考え方で表されます。

耐用年数は、建物の状態や修理方法によって異なり、一概には言えません。

例えば、築年数が古い建物は、新しい建物に比べて劣化が進んでいるため、同じ修理方法でも耐用年数が短くなる傾向があります。

また、部分的に補修するよりも、屋根全体を葺き替えるなど、大規模な修理の方が、一般的に耐用年数は長くなります。

これは、修理範囲が広いほど、建物の防水性能が全体的に向上するためです。

このように、雨漏り修理の耐用年数は、様々な要素が複雑に絡み合って決まるため、専門業者に相談し、建物の状態に最適な修理方法を選ぶことが重要です。

この章では、雨漏り修理の耐用年数について、以下の3つのポイントを解説していきます。

✔雨漏り修理の耐用年数の意味

✔雨漏り修理の法定耐用年数

✔耐用年数に影響を与える要素

これは「耐用年数」という考え方で表されます。

耐用年数は、建物の状態や修理方法によって異なり、一概には言えません。

例えば、築年数が古い建物は、新しい建物に比べて劣化が進んでいるため、同じ修理方法でも耐用年数が短くなる傾向があります。

また、部分的に補修するよりも、屋根全体を葺き替えるなど、大規模な修理の方が、一般的に耐用年数は長くなります。

これは、修理範囲が広いほど、建物の防水性能が全体的に向上するためです。

このように、雨漏り修理の耐用年数は、様々な要素が複雑に絡み合って決まるため、専門業者に相談し、建物の状態に最適な修理方法を選ぶことが重要です。

この章では、雨漏り修理の耐用年数について、以下の3つのポイントを解説していきます。

✔雨漏り修理の耐用年数の意味

✔雨漏り修理の法定耐用年数

✔耐用年数に影響を与える要素

雨漏り修理の耐用年数とは?

雨漏り修理の耐用年数とは、修理後、どれだけの期間、雨漏りを防ぐ効果が期待できるかを示す目安のことです。

例えば、一般的なスレート屋根を新しく葺き替えた場合、10年〜15年程度は雨漏りの心配なく過ごせると考えられています。

しかし、これはあくまでも目安であり、実際の耐用年数は、建物の状態や周りの環境によって大きく左右されます。

例えば、同じスレート屋根でも、日当たりの良い南向きの屋根と、日陰になりやすい北向きの屋根では、劣化のスピードが異なります。

南向きの屋根は、太陽の光や熱の影響を受けやすく、劣化が早まる傾向があります。

一方、北向きの屋根は、日陰になる時間が長いため、コケやカビが発生しやすく、これも劣化の原因となります。

また、海に近い地域では、塩分の影響を受けやすいため、内陸部に比べて屋根材の劣化が早まる傾向があります。

このように、耐用年数は、建物の場所によっても大きく変わる可能性があるのです。

例えば、一般的なスレート屋根を新しく葺き替えた場合、10年〜15年程度は雨漏りの心配なく過ごせると考えられています。

しかし、これはあくまでも目安であり、実際の耐用年数は、建物の状態や周りの環境によって大きく左右されます。

例えば、同じスレート屋根でも、日当たりの良い南向きの屋根と、日陰になりやすい北向きの屋根では、劣化のスピードが異なります。

南向きの屋根は、太陽の光や熱の影響を受けやすく、劣化が早まる傾向があります。

一方、北向きの屋根は、日陰になる時間が長いため、コケやカビが発生しやすく、これも劣化の原因となります。

また、海に近い地域では、塩分の影響を受けやすいため、内陸部に比べて屋根材の劣化が早まる傾向があります。

このように、耐用年数は、建物の場所によっても大きく変わる可能性があるのです。

雨漏り修理の法定耐用年数

雨漏り修理の費用を経費計上する場合には、「法定耐用年数」という概念も重要になります。

法定耐用年数とは、税金の計算で、建物や設備などがどれくらい使えるかを定めたもので、減価償却の計算に使われます。

減価償却とは、高額なものを買った時に、その費用を一気に経費にするのではなく、使える期間に分けて少しずつ経費にしていくことです。

雨漏り修理が減価償却の対象になる場合、法定耐用年数に応じて、経費にできる期間が決まります。

例えば、瓦屋根を葺き替えた場合は法定耐用年数が20年、スレート屋根を葺き替えた場合は10年と定められています。

そのため、瓦屋根を葺き替えた場合、20年かけて費用を少しずつ経費にしていくことになります。

減価償却の対象になるのは、建物や機械など、長く使えるものです。

一方、修繕費は、壊れたところを直す費用で、一度に経費にすることができます。

雨漏り修理が減価償却の対象になるかどうかは、修理の内容によって判断されます。

法定耐用年数とは、税金の計算で、建物や設備などがどれくらい使えるかを定めたもので、減価償却の計算に使われます。

減価償却とは、高額なものを買った時に、その費用を一気に経費にするのではなく、使える期間に分けて少しずつ経費にしていくことです。

雨漏り修理が減価償却の対象になる場合、法定耐用年数に応じて、経費にできる期間が決まります。

例えば、瓦屋根を葺き替えた場合は法定耐用年数が20年、スレート屋根を葺き替えた場合は10年と定められています。

そのため、瓦屋根を葺き替えた場合、20年かけて費用を少しずつ経費にしていくことになります。

減価償却の対象になるのは、建物や機械など、長く使えるものです。

一方、修繕費は、壊れたところを直す費用で、一度に経費にすることができます。

雨漏り修理が減価償却の対象になるかどうかは、修理の内容によって判断されます。

耐用年数はあくまで目安!実際の寿命に影響する要素とは?

雨漏り修理の耐用年数は、あくまで目安であり、実際の寿命は、建物の状態や環境、使い方、そしてメンテナンスによって大きく左右されます。

例えば、定期的に屋根の点検や掃除をしている建物は、屋根材の劣化が抑えられ、耐用年数が長くなる傾向があります。

これは、屋根の小さな傷を早く見つけて直すことで、大きな被害を防ぐことができるためです。

逆に、メンテナンスを怠っていると、屋根材の劣化が早まり、雨漏りが発生しやすくなります。

また、台風や大雨などの自然災害が多い地域では、屋根材が傷みやすいため、耐用年数が短くなる可能性があります。

建物の構造も耐用年数に影響します。

鉄骨造の建物と木造の建物では、屋根の構造が違うため、耐用年数も異なります。

さらに、屋根の形状も影響します。

屋根の傾斜や形によって、雨水の流れ方や風の影響が変わるため、耐用年数が変わる可能性があります。

屋根材の種類も重要です。

瓦、スレート、金属など、屋根材の種類によって、耐用年数は大きく異なります。

このように、耐用年数には様々な要素が影響を与えるため、事前に専門業者に相談し、適切な修理方法やメンテナンス方法についてアドバイスを受けることが大切です。

例えば、定期的に屋根の点検や掃除をしている建物は、屋根材の劣化が抑えられ、耐用年数が長くなる傾向があります。

これは、屋根の小さな傷を早く見つけて直すことで、大きな被害を防ぐことができるためです。

逆に、メンテナンスを怠っていると、屋根材の劣化が早まり、雨漏りが発生しやすくなります。

また、台風や大雨などの自然災害が多い地域では、屋根材が傷みやすいため、耐用年数が短くなる可能性があります。

建物の構造も耐用年数に影響します。

鉄骨造の建物と木造の建物では、屋根の構造が違うため、耐用年数も異なります。

さらに、屋根の形状も影響します。

屋根の傾斜や形によって、雨水の流れ方や風の影響が変わるため、耐用年数が変わる可能性があります。

屋根材の種類も重要です。

瓦、スレート、金属など、屋根材の種類によって、耐用年数は大きく異なります。

このように、耐用年数には様々な要素が影響を与えるため、事前に専門業者に相談し、適切な修理方法やメンテナンス方法についてアドバイスを受けることが大切です。

屋根修理・工事の費用相場を修理方法別に解説

雨漏り修理が必要になった時、気になるのはやっぱり費用ですよね。

一体いくらかかるのか、不安に思う方も多いのではないでしょうか。

雨漏り修理の費用は、修理方法によって大きく異なります。

修理方法によって、使う材料や工事にかかる期間、必要な職人さんの数が違うからです。

例えば、一部分だけを直す場合は、数十万円で済むこともありますが、屋根全体を新しくする場合は、100万円以上かかることもあります。

屋根の広さや使う材料によっても、費用は大きく変わります。

この章では、雨漏り修理の代表的な方法である「部分補修」「屋根葺き替え」「屋根カバー工法」の費用相場について、わかりやすく解説していきます。

一体いくらかかるのか、不安に思う方も多いのではないでしょうか。

雨漏り修理の費用は、修理方法によって大きく異なります。

修理方法によって、使う材料や工事にかかる期間、必要な職人さんの数が違うからです。

例えば、一部分だけを直す場合は、数十万円で済むこともありますが、屋根全体を新しくする場合は、100万円以上かかることもあります。

屋根の広さや使う材料によっても、費用は大きく変わります。

この章では、雨漏り修理の代表的な方法である「部分補修」「屋根葺き替え」「屋根カバー工法」の費用相場について、わかりやすく解説していきます。

部分補修:雨漏りしているところだけを直す方法

部分補修は、雨漏りしているところだけをピンポイントで直す方法です。

費用を抑えられることが多いですが、雨漏りの原因が複雑な場合は、根本的な解決につながらない可能性もあります。

部分補修は、雨漏りの範囲が狭く、原因がわかりやすい場合に適しています。

例えば、風が強くて瓦がいくつか割れてしまったり、屋根の板金が剥がれて雨水が入り込んでしまったりした場合は、部分補修で直せることが多いです。

費用を抑えられることが多いですが、雨漏りの原因が複雑な場合は、根本的な解決につながらない可能性もあります。

部分補修は、雨漏りの範囲が狭く、原因がわかりやすい場合に適しています。

例えば、風が強くて瓦がいくつか割れてしまったり、屋根の板金が剥がれて雨水が入り込んでしまったりした場合は、部分補修で直せることが多いです。

部分補修のメリット・デメリット・耐用年数・費用相場

部分補修のメリットは、他の修理方法と比べて費用が安く済むことです。

材料費や職人さんに払うお金を抑えることができます。

しかし、一部分だけを直すので、雨漏りの根本的な原因が解決されず、また雨漏りしてしまう可能性があります。

例えば、屋根材が古くなって雨漏りしているのに、雨漏りしているところだけを接着剤で塞いでも、他のところから雨漏りしてしまうかもしれません。

そのため、部分補修は、屋根全体を新しくする場合と比べて、効果が長持ちする期間は5年~10年程度短くなる可能性があります。

部分補修の費用相場は、5万円~30万円程度が目安ですが、雨漏りの範囲や使う材料、作業内容によって変わります。

部分補修のメリットは、他の修理方法と比べて費用が安く済むことです。

材料費や職人さんに払うお金を抑えることができます。

しかし、一部分だけを直すので、雨漏りの根本的な原因が解決されず、また雨漏りしてしまう可能性があります。

例えば、屋根材が古くなって雨漏りしているのに、雨漏りしているところだけを接着剤で塞いでも、他のところから雨漏りしてしまうかもしれません。

そのため、部分補修は、屋根全体を新しくする場合と比べて、効果が長持ちする期間は5年~10年程度短くなる可能性があります。

部分補修の費用相場は、5万円~30万円程度が目安ですが、雨漏りの範囲や使う材料、作業内容によって変わります。

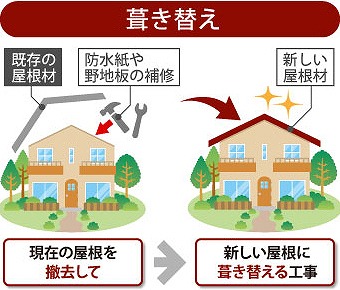

屋根葺き替え:屋根材を全部新しいものにする方法

屋根葺き替えは、今ある屋根材を全部取り外して、新しい屋根材に交換する方法です。

費用は高くなりますが、屋根全体の防水性能がよくなり、建物の寿命を延ばす効果も期待できます。

屋根葺き替えは、屋根材がかなり傷んでいる場合や、地震に強くしたい場合などに適しています。

費用は高くなりますが、屋根全体の防水性能がよくなり、建物の寿命を延ばす効果も期待できます。

屋根葺き替えは、屋根材がかなり傷んでいる場合や、地震に強くしたい場合などに適しています。

屋根葺き替えのメリット・デメリット・耐用年数・費用相場

屋根葺き替えは、一番お金がかかる修理方法ですが、効果が長持ちし、家の寿命を延ばす効果も期待できます。

屋根材を全部新しいものにするので、新築のときと同じように、雨水をしっかり防ぐことができるからです。

例えば、スレート屋根から瓦屋根に葺き替えた場合、スレート屋根は10~15年程度しかもたないのに対し、瓦屋根は30年以上もつと言われています。

そのため、屋根葺き替えをすることで、長い目で見ると、雨漏りの心配が減り、家の寿命を延ばすことができます。

屋根葺き替えの費用相場は、80万円~200万円程度が目安ですが、屋根の広さや使う屋根材、家の構造などによって変わります。

屋根葺き替えは、一番お金がかかる修理方法ですが、効果が長持ちし、家の寿命を延ばす効果も期待できます。

屋根材を全部新しいものにするので、新築のときと同じように、雨水をしっかり防ぐことができるからです。

例えば、スレート屋根から瓦屋根に葺き替えた場合、スレート屋根は10~15年程度しかもたないのに対し、瓦屋根は30年以上もつと言われています。

そのため、屋根葺き替えをすることで、長い目で見ると、雨漏りの心配が減り、家の寿命を延ばすことができます。

屋根葺き替えの費用相場は、80万円~200万円程度が目安ですが、屋根の広さや使う屋根材、家の構造などによって変わります。

屋根カバー工法:今の屋根の上に新しい屋根材を重ねる方法

屋根カバー工法は、今ある屋根材を壊さずに、その上に新しい屋根材を重ねる方法です。

屋根葺き替えよりも費用が安く、工事にかかる期間も短くできます。

しかし、屋根が重くなるため、家の構造によっては、補強工事が必要になる場合があります。

屋根カバー工法は、今ある屋根材がまだ新しい場合や、アスベストという有害物質が含まれている屋根材を壊したくない場合などに適しています。

屋根葺き替えよりも費用が安く、工事にかかる期間も短くできます。

しかし、屋根が重くなるため、家の構造によっては、補強工事が必要になる場合があります。

屋根カバー工法は、今ある屋根材がまだ新しい場合や、アスベストという有害物質が含まれている屋根材を壊したくない場合などに適しています。

屋根カバー工法のメリット・デメリット・耐用年数・費用相場

屋根カバー工法は、屋根葺き替えと部分補修の中間くらいの修理方法で、費用と効果が長持ちする期間のバランスが取れています。

今ある屋根材を壊さないので、ゴミを捨てる費用を抑えられ、工事にかかる期間も短くできるからです。

例えば、屋根葺き替えの場合は、古い屋根材を壊して捨てる費用がかかりますが、屋根カバー工法ではその費用がかかりません。

また、屋根葺き替えの場合は、新しい屋根材をつける前に、古い屋根材を壊す作業が必要なので、工事期間が長くなります。

しかし、屋根カバー工法の場合は、古い屋根材の上に新しい屋根材を直接重ねるので、工事期間を短くできます。

屋根カバー工法の費用相場は、60万円~150万円程度が目安で、効果が長持ちする期間は15年~20年程度です。

屋根カバー工法の費用は、屋根の広さや使う屋根材、古い屋根材の状態などによって変わります。

屋根カバー工法は、屋根葺き替えと部分補修の中間くらいの修理方法で、費用と効果が長持ちする期間のバランスが取れています。

今ある屋根材を壊さないので、ゴミを捨てる費用を抑えられ、工事にかかる期間も短くできるからです。

例えば、屋根葺き替えの場合は、古い屋根材を壊して捨てる費用がかかりますが、屋根カバー工法ではその費用がかかりません。

また、屋根葺き替えの場合は、新しい屋根材をつける前に、古い屋根材を壊す作業が必要なので、工事期間が長くなります。

しかし、屋根カバー工法の場合は、古い屋根材の上に新しい屋根材を直接重ねるので、工事期間を短くできます。

屋根カバー工法の費用相場は、60万円~150万円程度が目安で、効果が長持ちする期間は15年~20年程度です。

屋根カバー工法の費用は、屋根の広さや使う屋根材、古い屋根材の状態などによって変わります。

雨漏り修理費用を経費計上できる?修繕費と資本的支出を解説

雨漏り修理費用は、場合によっては経費として計上できることをご存知ですか?

経費計上できるかどうかは、修理内容によって「修繕費」か「資本的支出」かに分けられます。

修繕費は全額経費として認められますが、資本的支出は減価償却費として、長い期間をかけて少しずつ経費として計上していく必要があります。

例えば、雨漏りしている場所を少しだけ直して、家の価値を保つ目的であれば、修繕費として全額経費にできます。

しかし、屋根全体を新しくすることで、家の価値が上がったり、長く使えるようになったりする場合は、資本的支出として扱われ、減価償却していく必要があります。

修繕費と資本的支出のどちらに当てはまるかは、判断が難しい場合もあるため、税理士さんに相談することをおすすめします。

経費計上できるかどうかは、修理内容によって「修繕費」か「資本的支出」かに分けられます。

修繕費は全額経費として認められますが、資本的支出は減価償却費として、長い期間をかけて少しずつ経費として計上していく必要があります。

例えば、雨漏りしている場所を少しだけ直して、家の価値を保つ目的であれば、修繕費として全額経費にできます。

しかし、屋根全体を新しくすることで、家の価値が上がったり、長く使えるようになったりする場合は、資本的支出として扱われ、減価償却していく必要があります。

修繕費と資本的支出のどちらに当てはまるかは、判断が難しい場合もあるため、税理士さんに相談することをおすすめします。

修繕費と資本的支出の違いとは?

雨漏り修理費用を経費計上する際には、修繕費と資本的支出の違いを理解しておくことが重要です。

修繕費と資本的支出では、お金の処理方法や税金への影響が異なるためです。

修繕費は、建物の価値を保つためのお金で、壊れたところを直したり、古くなったところを交換したりする費用が該当します。

例えば、雨漏りしているところを接着剤で直したり、壊れた瓦を交換したりする場合は、修繕費として扱われます。

一方、資本的支出は、建物の価値を上げたり、長く使えるようにするためのお金で、家を広くしたり、新しく設備を付けたりする費用が該当します。

例えば、屋根全体を新しい屋根材にしたり、断熱材を追加したりする場合は、資本的支出として扱われます。

修繕費と資本的支出では、お金の処理方法や税金への影響が異なるためです。

修繕費は、建物の価値を保つためのお金で、壊れたところを直したり、古くなったところを交換したりする費用が該当します。

例えば、雨漏りしているところを接着剤で直したり、壊れた瓦を交換したりする場合は、修繕費として扱われます。

一方、資本的支出は、建物の価値を上げたり、長く使えるようにするためのお金で、家を広くしたり、新しく設備を付けたりする費用が該当します。

例えば、屋根全体を新しい屋根材にしたり、断熱材を追加したりする場合は、資本的支出として扱われます。

雨漏り修理は修繕費?資本的支出?判断基準を解説

雨漏り修理が修繕費になるか資本的支出になるかは、修理の内容によって判断されます。

一般的に、修理の規模が小さく、建物を元通りにするための修理は修繕費、修理の規模が大きく、建物の価値や性能を良くするための修理は資本的支出と判断されます。

例えば、雨漏りしているところをコーキング材で少しだけ直す場合は、建物を元通りにするための修理なので、修繕費に該当する可能性が高いです。

一方、屋根全体を新しくしたり、断熱材を新しく入れる工事などは、建物の価値を上げ、長く使えるようにする効果があるので、資本的支出に該当する可能性が高いです。

一般的に、修理の規模が小さく、建物を元通りにするための修理は修繕費、修理の規模が大きく、建物の価値や性能を良くするための修理は資本的支出と判断されます。

例えば、雨漏りしているところをコーキング材で少しだけ直す場合は、建物を元通りにするための修理なので、修繕費に該当する可能性が高いです。

一方、屋根全体を新しくしたり、断熱材を新しく入れる工事などは、建物の価値を上げ、長く使えるようにする効果があるので、資本的支出に該当する可能性が高いです。

屋根の修繕費が資本的支出になるケースとは?

屋根の修理でも、以下の場合に当てはまる場合は、資本的支出として扱われる可能性があります。

これらの場合は、家の価値を上げたり、長く使えるようにしたりする効果があると判断されるためです。

✔屋根を新しくするときに、断熱性能の高い屋根材に変えた場合

✔老朽化した屋根を、もっと丈夫な屋根材に交換した場合

✔屋根の形を変えるなど、大規模な工事を行った場合

屋根の修理費用が資本的支出に当てはまるかどうかは、判断が難しい場合もあるため、税金の専門家である税理士さんに相談することをおすすめします。

これらの場合は、家の価値を上げたり、長く使えるようにしたりする効果があると判断されるためです。

✔屋根を新しくするときに、断熱性能の高い屋根材に変えた場合

✔老朽化した屋根を、もっと丈夫な屋根材に交換した場合

✔屋根の形を変えるなど、大規模な工事を行った場合

屋根の修理費用が資本的支出に当てはまるかどうかは、判断が難しい場合もあるため、税金の専門家である税理士さんに相談することをおすすめします。

雨漏り修理の減価償却で節税メリットを最大限に!

「雨漏り修理って、お金がかかるし、税金はどうなるんだろう…」

そんな悩みをお持ちのあなたへ。

雨漏り修理にかかった費用は、実は、条件を満たせば、減価償却を利用することで、節税になる可能性があります。

減価償却とは、高額な買い物をして、それを長く使う場合に、その費用を少しずつ経費として計上していくことで、税金を安く抑えることができる制度です。

例えば、100万円かけて屋根を新しくした場合、減価償却を使わずに、その年に全部費用として計上すると、その年の利益が減る代わりに、税金も安くなります。

しかし、減価償却を使えば、費用を20年間に分けて計上できるので、毎年の利益を安定させ、税金の負担を分散させることが可能です。

この章では、雨漏り修理と減価償却について、以下の内容をわかりやすく解説していきます。

✔減価償却とは何か

✔雨漏り修理で減価償却できる場合

✔屋根修理の減価償却の耐用年数

✔減価償却の計算方法と必要な書類

そんな悩みをお持ちのあなたへ。

雨漏り修理にかかった費用は、実は、条件を満たせば、減価償却を利用することで、節税になる可能性があります。

減価償却とは、高額な買い物をして、それを長く使う場合に、その費用を少しずつ経費として計上していくことで、税金を安く抑えることができる制度です。

例えば、100万円かけて屋根を新しくした場合、減価償却を使わずに、その年に全部費用として計上すると、その年の利益が減る代わりに、税金も安くなります。

しかし、減価償却を使えば、費用を20年間に分けて計上できるので、毎年の利益を安定させ、税金の負担を分散させることが可能です。

この章では、雨漏り修理と減価償却について、以下の内容をわかりやすく解説していきます。

✔減価償却とは何か

✔雨漏り修理で減価償却できる場合

✔屋根修理の減価償却の耐用年数

✔減価償却の計算方法と必要な書類

減価償却とは?

減価償却とは、建物や設備など、高額なものを長い間使うことで、その価値が少しずつ減っていくことを、会計上で表現する方法です。

難しい言葉で説明すると分かりにくいかもしれませんが、簡単に言うと、高額なものを買った時に、その費用を一気に経費にするのではなく、使える期間に分けて少しずつ経費にしていくというイメージです。

例えば、100万円で新しい機械を買って、10年間使うとします。

この場合、1年あたり10万円ずつ費用として計上していくことになります。

これは、高額なものを買った年に全部費用にしてしまうと、その年の利益が減ってしまい、税金をたくさん払わなければいけなくなるからです。

減価償却をすることで、利益を毎年同じくらいに保ち、安定して会社を経営することができます。

難しい言葉で説明すると分かりにくいかもしれませんが、簡単に言うと、高額なものを買った時に、その費用を一気に経費にするのではなく、使える期間に分けて少しずつ経費にしていくというイメージです。

例えば、100万円で新しい機械を買って、10年間使うとします。

この場合、1年あたり10万円ずつ費用として計上していくことになります。

これは、高額なものを買った年に全部費用にしてしまうと、その年の利益が減ってしまい、税金をたくさん払わなければいけなくなるからです。

減価償却をすることで、利益を毎年同じくらいに保ち、安定して会社を経営することができます。

雨漏り修理で減価償却できるケースとは?

雨漏り修理には、大きく分けて「修繕費」と「資本的支出」の2種類があります。

減価償却できるのは、「資本的支出」に分類される修理の場合だけです。

修繕費: 壊れたところを直して、元と同じ状態に戻すための費用です。

例えば、壊れた瓦を数枚交換する程度の修理がこれにあたります。

修繕費は、修理した時に、その全額を費用として計上できます。

資本的支出: 建物の価値を上げたり、使える期間を延ばしたりするための費用です。

例えば、屋根全体を新しくするような修理がこれにあたります。

資本的支出は、減価償却をして、使える期間に分けて少しずつ費用として計上していく必要があります。

減価償却できるのは、「資本的支出」に分類される修理の場合だけです。

修繕費: 壊れたところを直して、元と同じ状態に戻すための費用です。

例えば、壊れた瓦を数枚交換する程度の修理がこれにあたります。

修繕費は、修理した時に、その全額を費用として計上できます。

資本的支出: 建物の価値を上げたり、使える期間を延ばしたりするための費用です。

例えば、屋根全体を新しくするような修理がこれにあたります。

資本的支出は、減価償却をして、使える期間に分けて少しずつ費用として計上していく必要があります。

屋根修理の減価償却の耐用年数は?

屋根修理の場合、減価償却の対象になる期間は、屋根材の種類や工事の内容によって違います。

国税庁が決めた「耐用年数表」というものがあり、それを見て、屋根の種類や工事の内容ごとに、何年間で費用を計上していくかを決めます。

例えば、

・瓦屋根を新しくした場合:20年

・スレート屋根を新しくした場合:10年

といった具合です。

瓦屋根を新しくした場合、20年かけて費用を少しずつ経費として計上していくことになります。

国税庁が決めた「耐用年数表」というものがあり、それを見て、屋根の種類や工事の内容ごとに、何年間で費用を計上していくかを決めます。

例えば、

・瓦屋根を新しくした場合:20年

・スレート屋根を新しくした場合:10年

といった具合です。

瓦屋根を新しくした場合、20年かけて費用を少しずつ経費として計上していくことになります。

減価償却の計算方法と必要書類

減価償却費の計算方法は、「定額法」と「定率法」の2種類があります。

定額法: 毎年、同じ金額を費用として計上する方法です。

定率法: 最初はたくさん費用として計上し、徐々に減らしていく方法です。

どちらの方法を使うかは、会社が決めることができます。

減価償却費を計算して、税務署に申告するためには、請求書や領収書、工事の写真などの書類が必要になります。

これらの書類は、税務調査の時に必要になるので、大切に保管しておきましょう。

定額法: 毎年、同じ金額を費用として計上する方法です。

定率法: 最初はたくさん費用として計上し、徐々に減らしていく方法です。

どちらの方法を使うかは、会社が決めることができます。

減価償却費を計算して、税務署に申告するためには、請求書や領収書、工事の写真などの書類が必要になります。

これらの書類は、税務調査の時に必要になるので、大切に保管しておきましょう。

雨漏り修理の勘定科目は?経理処理や仕訳例を紹介

雨漏り修理をした時に、経理ではどのように処理すれば良いのでしょうか。

雨漏り修理の勘定科目は、修理内容によって、「修繕費」または「建物」といった勘定科目を使います。

一部分だけを直すなど、費用が少額の場合は「修繕費」を使います。

屋根全体を新しくするなど、費用が高額で建物の価値が上がると認められる場合は「建物」を使います。

正しい勘定科目を使うことで、正確な経理処理を行うことができます。

この章では、雨漏り修理の経理処理について、以下の内容を解説していきます。

✔雨漏り修理でよく使われる勘定科目

✔雨漏り修理の経理処理:修繕費と資本的支出の場合

雨漏り修理の勘定科目は、修理内容によって、「修繕費」または「建物」といった勘定科目を使います。

一部分だけを直すなど、費用が少額の場合は「修繕費」を使います。

屋根全体を新しくするなど、費用が高額で建物の価値が上がると認められる場合は「建物」を使います。

正しい勘定科目を使うことで、正確な経理処理を行うことができます。

この章では、雨漏り修理の経理処理について、以下の内容を解説していきます。

✔雨漏り修理でよく使われる勘定科目

✔雨漏り修理の経理処理:修繕費と資本的支出の場合

雨漏り修理で主に使用される勘定科目

雨漏り修理でよく使われる勘定科目は、「修繕費」と「建物」です。

修繕費: 建物の価値を保つためのお金に使う勘定科目です。

例えば、雨漏りしているところを接着剤で直す程度の簡単な修理の場合、「修繕費」として処理します。

建物: 建物の価値そのもののお金に使う勘定科目です。

例えば、屋根全体を新しくするような大規模な修理の場合、「建物」勘定を使います。

修繕費: 建物の価値を保つためのお金に使う勘定科目です。

例えば、雨漏りしているところを接着剤で直す程度の簡単な修理の場合、「修繕費」として処理します。

建物: 建物の価値そのもののお金に使う勘定科目です。

例えば、屋根全体を新しくするような大規模な修理の場合、「建物」勘定を使います。

雨漏り修理の経理処理:修繕費と資本的支出の場合

雨漏り修理の経理処理は、修繕費と資本的支出のどちらに当てはまるかによって、処理方法が変わってきます。

修繕費の場合は、その時に費用として計上します。

資本的支出の場合は、資産として計上し、減価償却していく必要があります。

修繕費の場合は、その時に費用として計上します。

資本的支出の場合は、資産として計上し、減価償却していく必要があります。

修繕費として処理する場合の仕訳例

雨漏り修理を修繕費として処理する場合、仕訳は「借方:修繕費/貸方:現金」となります。

これは、かかった費用を「修繕費」という勘定科目で記録し、支払った方法に応じて「現金」などの勘定科目で処理するためです。

例えば、現金で10万円支払って雨漏り修理を行った場合、仕訳は「借方:修繕費 10万円/貸方:現金 10万円」と処理します。

銀行振込で支払った場合は、「現金」の代わりに「当座預金」などの勘定科目を使います。

雨漏り修理を修繕費として処理する場合、仕訳は「借方:修繕費/貸方:現金」となります。

これは、かかった費用を「修繕費」という勘定科目で記録し、支払った方法に応じて「現金」などの勘定科目で処理するためです。

例えば、現金で10万円支払って雨漏り修理を行った場合、仕訳は「借方:修繕費 10万円/貸方:現金 10万円」と処理します。

銀行振込で支払った場合は、「現金」の代わりに「当座預金」などの勘定科目を使います。

資本的支出として処理する場合の仕訳例

雨漏り修理を資本的支出として処理する場合、仕訳は「借方:建物/貸方:現金」などとなります。

これは、建物の価値が上がったと認められるため「建物」という勘定科目で処理し、支払った方法に応じて「現金」などの勘定科目で処理するためです。

例えば、現金で100万円支払って屋根の葺き替え工事を行った場合、仕訳は「借方:建物 100万円/貸方:現金 100万円」と処理します。

その後、毎年、減価償却費を計上していきます。

これらの内容は、あくまで一般的な説明です。

具体的な処理方法については、税理士などの専門家にご相談ください。

雨漏り修理を資本的支出として処理する場合、仕訳は「借方:建物/貸方:現金」などとなります。

これは、建物の価値が上がったと認められるため「建物」という勘定科目で処理し、支払った方法に応じて「現金」などの勘定科目で処理するためです。

例えば、現金で100万円支払って屋根の葺き替え工事を行った場合、仕訳は「借方:建物 100万円/貸方:現金 100万円」と処理します。

その後、毎年、減価償却費を計上していきます。

これらの内容は、あくまで一般的な説明です。

具体的な処理方法については、税理士などの専門家にご相談ください。

修繕費は60万円以上でも全額修繕費に計上できますか?

修繕費は、基本的に金額に関わらず、全額を経費として計上できます。

しかし、60万円を超えるような高額な修理の場合、注意が必要です。

税務署によっては、建物の価値を上げたり、寿命を延ばしたりする「資本的支出」とみなされる可能性があるからです。

例えば、60万円を超える屋根の修理でも、壊れたトタン屋根を同じトタンで直したり、雨漏りしている箇所をコーキングで塞いだりする場合は、修繕費として認められる可能性が高いです。

これは、建物の価値を維持するための修理とみなされるからです。

しかし、スレート屋根を、より耐久性が高い瓦屋根に変える場合は、建物の価値が上がってしまうため、資本的支出と判断される可能性があります。

修繕費と資本的支出の判断は難しい場合もあるため、税理士さんに相談するのが良いでしょう。

しかし、60万円を超えるような高額な修理の場合、注意が必要です。

税務署によっては、建物の価値を上げたり、寿命を延ばしたりする「資本的支出」とみなされる可能性があるからです。

例えば、60万円を超える屋根の修理でも、壊れたトタン屋根を同じトタンで直したり、雨漏りしている箇所をコーキングで塞いだりする場合は、修繕費として認められる可能性が高いです。

これは、建物の価値を維持するための修理とみなされるからです。

しかし、スレート屋根を、より耐久性が高い瓦屋根に変える場合は、建物の価値が上がってしまうため、資本的支出と判断される可能性があります。

修繕費と資本的支出の判断は難しい場合もあるため、税理士さんに相談するのが良いでしょう。

修繕費の金額基準と60万円の壁

修繕費は、基本的に金額に関わらず全額を経費に計上できます。

しかし、60万円を超える場合は、税務署が詳しくチェックする可能性があります。

これは、高額な修理費用が、実は建物の価値を上げるための支出だった場合、税金の計算が間違っている可能性があるからです。

もし間違った計算をしていたら、後から税金を追加で払わなければいけなくなるかもしれません。

60万円を超える修繕費でも、請求書や領収書、修理内容がわかる写真などをきちんと保管しておけば、税務署に説明することができます。

税務署の人は、修理の内容が本当に建物の価値を維持するためのものであったのかを、しっかりと確認します。

しかし、60万円を超える場合は、税務署が詳しくチェックする可能性があります。

これは、高額な修理費用が、実は建物の価値を上げるための支出だった場合、税金の計算が間違っている可能性があるからです。

もし間違った計算をしていたら、後から税金を追加で払わなければいけなくなるかもしれません。

60万円を超える修繕費でも、請求書や領収書、修理内容がわかる写真などをきちんと保管しておけば、税務署に説明することができます。

税務署の人は、修理の内容が本当に建物の価値を維持するためのものであったのかを、しっかりと確認します。

60万円以上の修繕費を全額計上できるケース

60万円以上の修繕費でも、次のような場合は、全額を修繕費として計上できる可能性があります。

これらの場合は、税務署も、建物の価値を維持するためのお金だと認める可能性が高いからです。

✔台風や地震などの災害で壊れた部分を直す工事

✔法律で決められた修理(例:火事を防ぐためのスプリンクラーを設置する工事)

これらの場合は、修理をしても建物の価値が上がるとはみなされないため、高額な修理費用でも、全額を修繕費として計上できる可能性が高くなります。

これらの場合は、税務署も、建物の価値を維持するためのお金だと認める可能性が高いからです。

✔台風や地震などの災害で壊れた部分を直す工事

✔法律で決められた修理(例:火事を防ぐためのスプリンクラーを設置する工事)

これらの場合は、修理をしても建物の価値が上がるとはみなされないため、高額な修理費用でも、全額を修繕費として計上できる可能性が高くなります。

修繕費の計上に関する注意点

修繕費を計上する際には、以下の点に注意しましょう。

注意しないと、税務署から指摘を受け、税金を追徴される可能性があります。

✔修繕費と資本的支出を間違えないようにすること

✔請求書、領収書、写真などの証拠書類をきちんと保管すること

✔修理内容が建物の価値を維持するためのものであることを、税務署に説明できるようにしておくこと

✔よくやってしまうミスとしては、本当は資本的支出なのに、修繕費として処理してしまうことです。

例えば、屋根を新しくするときに、断熱材を追加する工事も一緒に行なった場合、屋根の修理自体は修繕費ですが、断熱材の追加は建物の価値を上げるため、資本的支出になります。

このような場合、工事全体を修繕費として処理してしまうと、税務署から指摘を受ける可能性があります。

税務署から指摘を受けると、税金を追徴されたり、延滞税を払わなければいけなくなったりする可能性があります。

そのため、税理士などの専門家に相談して、正しく処理することが大切です。

注意しないと、税務署から指摘を受け、税金を追徴される可能性があります。

✔修繕費と資本的支出を間違えないようにすること

✔請求書、領収書、写真などの証拠書類をきちんと保管すること

✔修理内容が建物の価値を維持するためのものであることを、税務署に説明できるようにしておくこと

✔よくやってしまうミスとしては、本当は資本的支出なのに、修繕費として処理してしまうことです。

例えば、屋根を新しくするときに、断熱材を追加する工事も一緒に行なった場合、屋根の修理自体は修繕費ですが、断熱材の追加は建物の価値を上げるため、資本的支出になります。

このような場合、工事全体を修繕費として処理してしまうと、税務署から指摘を受ける可能性があります。

税務署から指摘を受けると、税金を追徴されたり、延滞税を払わなければいけなくなったりする可能性があります。

そのため、税理士などの専門家に相談して、正しく処理することが大切です。

屋根修理・工事の耐用年数は国税庁でどう決まる?

屋根の修理や工事の耐用年数は、国税庁が作った「耐用年数表」というものを見て決めます。

耐用年数とは、建物や設備がどれくらい使えるかを示した期間のことです。

減価償却という、建物の価値が減っていくのを計算する方法で使うために、耐用年数が決められています。

例えば、瓦屋根を葺き替えた場合は20年、スレート屋根を葺き替えた場合は10年が耐用年数です。

これは、瓦屋根の方がスレート屋根よりも丈夫で長持ちするという考えに基づいています。

この耐用年数をもとに、毎年、減価償却費を計算し、費用として計上していきます。

この章では、屋根修理・工事の耐用年数について、以下の内容を解説していきます。

✔国税庁が定める耐用年数表とは

✔屋根材の種類別の耐用年数

✔耐用年数に影響を与えるその他の要素

耐用年数とは、建物や設備がどれくらい使えるかを示した期間のことです。

減価償却という、建物の価値が減っていくのを計算する方法で使うために、耐用年数が決められています。

例えば、瓦屋根を葺き替えた場合は20年、スレート屋根を葺き替えた場合は10年が耐用年数です。

これは、瓦屋根の方がスレート屋根よりも丈夫で長持ちするという考えに基づいています。

この耐用年数をもとに、毎年、減価償却費を計算し、費用として計上していきます。

この章では、屋根修理・工事の耐用年数について、以下の内容を解説していきます。

✔国税庁が定める耐用年数表とは

✔屋根材の種類別の耐用年数

✔耐用年数に影響を与えるその他の要素

国税庁が定める耐用年数表とは?

国税庁が定める耐用年数表とは、減価償却資産の耐用年数を資産の種類ごとにまとめた表です。

これは、減価償却の計算をするときに、どの資産を何年間で費用に計上していくかを明確にするためです。

また、納税者みんなが同じように税金を計算できるようにするためでもあります。

耐用年数表は、国税庁のホームページで見ることができます。

耐用年数表には、建物や機械、道具など、色々なものの耐用年数が書かれています。

例えば、木でできた建物は22年、鉄骨でできた建物は47年と、建物の構造によって耐用年数が違います。

また、パソコンは4年、机は10年など、会社で使うものにも耐用年数が決められています。

国税庁は、屋根修理・雨漏り修理に関して明確な耐用年数の水準を提供していません。

そのため、以下の屋根材のシュル別の耐用年数をもとに、合理的な耐用年数を設定することになります。

参考として、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」の建物附属設備の、アーケード・日よけ設備は金属製で15年とされているため、この数値を目安にしても良いのではないでしょうか。

これは、減価償却の計算をするときに、どの資産を何年間で費用に計上していくかを明確にするためです。

また、納税者みんなが同じように税金を計算できるようにするためでもあります。

耐用年数表は、国税庁のホームページで見ることができます。

耐用年数表には、建物や機械、道具など、色々なものの耐用年数が書かれています。

例えば、木でできた建物は22年、鉄骨でできた建物は47年と、建物の構造によって耐用年数が違います。

また、パソコンは4年、机は10年など、会社で使うものにも耐用年数が決められています。

国税庁は、屋根修理・雨漏り修理に関して明確な耐用年数の水準を提供していません。

そのため、以下の屋根材のシュル別の耐用年数をもとに、合理的な耐用年数を設定することになります。

参考として、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」の建物附属設備の、アーケード・日よけ設備は金属製で15年とされているため、この数値を目安にしても良いのではないでしょうか。

屋根材の種類別の耐用年数

屋根材の種類によって、耐用年数は違います。

これは、屋根材の素材や構造によって、どれくらい長持ちするかが違うためです。

例えば、瓦屋根は30年以上もつと言われています。

一方、スレート屋根や金属屋根は、瓦屋根に比べて、10年~20年程度と短めです。

これは、瓦屋根の方がスレート屋根や金属屋根よりも丈夫で、劣化しにくい素材だからです。

主な屋根材の種類と耐用年数は以下の通りです。

✔瓦屋根:20年~30年以上

✔スレート屋根:10年~15年

✔金属屋根:10年~20年

これは、屋根材の素材や構造によって、どれくらい長持ちするかが違うためです。

例えば、瓦屋根は30年以上もつと言われています。

一方、スレート屋根や金属屋根は、瓦屋根に比べて、10年~20年程度と短めです。

これは、瓦屋根の方がスレート屋根や金属屋根よりも丈夫で、劣化しにくい素材だからです。

主な屋根材の種類と耐用年数は以下の通りです。

✔瓦屋根:20年~30年以上

✔スレート屋根:10年~15年

✔金属屋根:10年~20年

耐用年数に影響を与えるその他の要素

屋根材の種類だけでなく、建物の構造や場所、メンテナンスの状況によっても耐用年数は影響を受けます。

例えば、木造の建物は、鉄骨造の建物に比べて、屋根の耐用年数が短くなる傾向があります。

これは、木造の建物の方が、湿気の影響を受けやすく、木材が腐りやすいからです。

また、海に近い場所では、塩害の影響を受けやすく、屋根材の劣化が早まる可能性があります。

塩分を含んだ潮風が屋根材に付着すると、腐食したり錆びたりしやすくなるためです。

屋根の耐用年数を延ばすためには、定期的な点検やメンテナンスが重要です。

屋根の汚れを落とす、壊れたところを修理する、塗装を塗り直すといったメンテナンスをすることで、屋根材の劣化を防ぎ、長く使えるようにすることができます。

定期的なメンテナンスは、屋根の寿命を延ばすだけでなく、雨漏りを防ぐためにも大切です。

例えば、木造の建物は、鉄骨造の建物に比べて、屋根の耐用年数が短くなる傾向があります。

これは、木造の建物の方が、湿気の影響を受けやすく、木材が腐りやすいからです。

また、海に近い場所では、塩害の影響を受けやすく、屋根材の劣化が早まる可能性があります。

塩分を含んだ潮風が屋根材に付着すると、腐食したり錆びたりしやすくなるためです。

屋根の耐用年数を延ばすためには、定期的な点検やメンテナンスが重要です。

屋根の汚れを落とす、壊れたところを修理する、塗装を塗り直すといったメンテナンスをすることで、屋根材の劣化を防ぎ、長く使えるようにすることができます。

定期的なメンテナンスは、屋根の寿命を延ばすだけでなく、雨漏りを防ぐためにも大切です。

防水工事の耐用年数:国税庁の基準を解説

防水工事の耐用年数は、工事の方法や使う防水材の種類によって違います。

国税庁は、防水工事の種類ごとに耐用年数を決めていて、減価償却の計算に使われます。

例えば、ウレタン防水工事は10年、シート防水工事は15年が目安となります。

これは、シート防水の方がウレタン防水よりも丈夫で長持ちするためです。

防水工事の耐用年数は、防水層がどれくらいのスピードで劣化していくかによって決まります。

防水層は、太陽の光や雨風、気温の変化などの影響を受けて、少しずつ劣化していきます。

この章では、防水工事の種類と耐用年数について解説していきます。

国税庁は、防水工事の種類ごとに耐用年数を決めていて、減価償却の計算に使われます。

例えば、ウレタン防水工事は10年、シート防水工事は15年が目安となります。

これは、シート防水の方がウレタン防水よりも丈夫で長持ちするためです。

防水工事の耐用年数は、防水層がどれくらいのスピードで劣化していくかによって決まります。

防水層は、太陽の光や雨風、気温の変化などの影響を受けて、少しずつ劣化していきます。

この章では、防水工事の種類と耐用年数について解説していきます。

防水工事の種類と耐用年数

防水工事の種類によって、耐用年数は異なります。

使う防水材や工事の方法によって、耐久性が違うためです。

代表的な防水工事の種類と耐用年数は以下の通りです。

✔ウレタン防水:10年程度

✔シート防水:15年~20年程度

✔アスファルト防水:10年~15年程度

ウレタン防水は、液体のウレタン樹脂を屋根に塗って防水層を作る工事です。

比較的値段が安く、工事もしやすいというメリットがあります。

しかし、太陽の光や熱に弱く、劣化しやすいというデメリットもあります。

一方、シート防水は、シート状の防水材を屋根に貼り付けて防水層を作る工事です。

ウレタン防水よりも値段は高いですが、耐久性が高く、長持ちするというメリットがあります。

アスファルト防水は、アスファルトを溶かして屋根に塗る工事です。

シート防水よりも値段は安いですが、耐用年数は短めです。

それぞれの防水工事のメリット・デメリット、耐用年数と費用の目安を比較検討し、建物の状況や予算に合わせて最適な防水工事を選びましょう。

使う防水材や工事の方法によって、耐久性が違うためです。

代表的な防水工事の種類と耐用年数は以下の通りです。

✔ウレタン防水:10年程度

✔シート防水:15年~20年程度

✔アスファルト防水:10年~15年程度

ウレタン防水は、液体のウレタン樹脂を屋根に塗って防水層を作る工事です。

比較的値段が安く、工事もしやすいというメリットがあります。

しかし、太陽の光や熱に弱く、劣化しやすいというデメリットもあります。

一方、シート防水は、シート状の防水材を屋根に貼り付けて防水層を作る工事です。

ウレタン防水よりも値段は高いですが、耐久性が高く、長持ちするというメリットがあります。

アスファルト防水は、アスファルトを溶かして屋根に塗る工事です。

シート防水よりも値段は安いですが、耐用年数は短めです。

それぞれの防水工事のメリット・デメリット、耐用年数と費用の目安を比較検討し、建物の状況や予算に合わせて最適な防水工事を選びましょう。

失敗しない!優良業者を見極める3つのポイント

雨漏り修理を頼むときは、信頼できる良い業者を選ぶことがとても大切です。

悪徳業者に騙されてしまうと、高いお金を請求されたり、いい加減な工事をされたり、保証もしてもらえなかったりするかもしれません。

安心して修理を頼んで、その後も長く快適に暮らすためには、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

この章では、良い業者を見分けるための3つのポイントを紹介します。

✔見積もりが詳しく書いてあって、わかりやすい

✔経験や実績が豊富

✔保証やアフターサービスがしっかりしている

悪徳業者に騙されてしまうと、高いお金を請求されたり、いい加減な工事をされたり、保証もしてもらえなかったりするかもしれません。

安心して修理を頼んで、その後も長く快適に暮らすためには、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

この章では、良い業者を見分けるための3つのポイントを紹介します。

✔見積もりが詳しく書いてあって、わかりやすい

✔経験や実績が豊富

✔保証やアフターサービスがしっかりしている

優良業者を見分けるポイント1:見積もりが詳細でわかりやすい

良い業者は、見積もりを出すときに、工事の内容や料金の内訳を詳しく書いて、わかりやすく説明してくれます。

これは、わかりにくい部分があると、後で「言った、言わない」というトラブルになる可能性があり、お客さんとの信頼関係を築くために、わかりやすい見積もりが必要だからです。

例えば、工事内容に「屋根修理一式」とだけ書いてあると、どんな作業をするのかはっきりしません。

本当に必要な工事なのか、値段は適切なのかも判断できません。

良い業者は、「棟板金の交換(5メートル)」「破風板の補修(2箇所)」など、具体的な作業内容を項目ごとに書いて、使う材料の種類や量、作業の順番などをはっきり示してくれます。

さらに、それぞれの項目にかかる費用もきちんと書いてくれるので、お客さんが料金の内訳を理解し、納得した上で契約を結べるようにしてくれます。

これは、わかりにくい部分があると、後で「言った、言わない」というトラブルになる可能性があり、お客さんとの信頼関係を築くために、わかりやすい見積もりが必要だからです。

例えば、工事内容に「屋根修理一式」とだけ書いてあると、どんな作業をするのかはっきりしません。

本当に必要な工事なのか、値段は適切なのかも判断できません。

良い業者は、「棟板金の交換(5メートル)」「破風板の補修(2箇所)」など、具体的な作業内容を項目ごとに書いて、使う材料の種類や量、作業の順番などをはっきり示してくれます。

さらに、それぞれの項目にかかる費用もきちんと書いてくれるので、お客さんが料金の内訳を理解し、納得した上で契約を結べるようにしてくれます。

見積り内容の詳細を確認

見積書をもらったら、以下の項目を重点的に確認しましょう。

これらの項目を確認することで、工事内容と料金が適切かどうかを判断できます。

✔工事内容: 具体的な作業内容が書いてあるか。

✔「屋根修理一式」など、わかりにくい書き方はないか。

✔使用材料: 使う材料の名前、メーカー、品質、数量が書いてあるか。

✔安い材料を使って費用を安く見せようとしていないか。

✔人件費: 作業内容に見合った金額か。

✔高すぎる人件費が含まれていないか。

✔諸経費: 運搬費やゴミ処理費などの内訳がはっきり書いてあるか。

✔よくわからない諸経費が含まれていないか。

もし、わからないことがあれば、遠慮なく業者に質問しましょう。

良い業者は、お客さんの質問にきちんと答えて、納得いくまで説明してくれます。

見積書をもらったら、以下の項目を重点的に確認しましょう。

これらの項目を確認することで、工事内容と料金が適切かどうかを判断できます。

✔工事内容: 具体的な作業内容が書いてあるか。

✔「屋根修理一式」など、わかりにくい書き方はないか。

✔使用材料: 使う材料の名前、メーカー、品質、数量が書いてあるか。

✔安い材料を使って費用を安く見せようとしていないか。

✔人件費: 作業内容に見合った金額か。

✔高すぎる人件費が含まれていないか。

✔諸経費: 運搬費やゴミ処理費などの内訳がはっきり書いてあるか。

✔よくわからない諸経費が含まれていないか。

もし、わからないことがあれば、遠慮なく業者に質問しましょう。

良い業者は、お客さんの質問にきちんと答えて、納得いくまで説明してくれます。

優良業者を見分けるポイント2:実績や経験が豊富

良い業者は、たくさんの実績と経験を持っているため、色々な雨漏りの原因を見つけて、適切な修理方法を提案してくれます。

経験豊富な職人さんがいることで、質の高い工事が期待できるだけでなく、もしもトラブルが起きたときにも、すぐに適切に対応してくれます。

例えば、長い間地域で営業している業者は、その地域の気候や風土、よく起こる雨漏りの原因などをよく知っているでしょう。

また、たくさんの工事を経験している業者は、色々な雨漏りのケースに対応してきた経験があるので、適切な解決方法を提案してくれる可能性が高いです。

長年の経験で培われた技術やノウハウは、雨漏り修理を成功させるためにとても大切です。

経験豊富な職人さんがいることで、質の高い工事が期待できるだけでなく、もしもトラブルが起きたときにも、すぐに適切に対応してくれます。

例えば、長い間地域で営業している業者は、その地域の気候や風土、よく起こる雨漏りの原因などをよく知っているでしょう。

また、たくさんの工事を経験している業者は、色々な雨漏りのケースに対応してきた経験があるので、適切な解決方法を提案してくれる可能性が高いです。

長年の経験で培われた技術やノウハウは、雨漏り修理を成功させるためにとても大切です。

施工事例をチェック

業者のホームページなどで、過去の工事の例を見てみましょう。

工事の例を見ることで、業者の技術力や対応力、得意な分野などがわかります。

写真や動画と一緒に、工事の内容や使った材料、工事期間などが詳しく紹介されている場合が多いので、参考にしましょう。

例えば、瓦屋根の葺き替えを得意とする業者であれば、瓦屋根に関する工事の例がたくさん載っているはずです。

また、雨漏り修理だけでなく、屋根の葺き替えや外壁塗装など、色々な工事に対応している業者であれば、色々な工事の例を見ることができます。

工事の例の内容や写真の質、説明の丁寧さなども、業者が信頼できるかどうかの判断材料になります。

業者のホームページなどで、過去の工事の例を見てみましょう。

工事の例を見ることで、業者の技術力や対応力、得意な分野などがわかります。

写真や動画と一緒に、工事の内容や使った材料、工事期間などが詳しく紹介されている場合が多いので、参考にしましょう。

例えば、瓦屋根の葺き替えを得意とする業者であれば、瓦屋根に関する工事の例がたくさん載っているはずです。

また、雨漏り修理だけでなく、屋根の葺き替えや外壁塗装など、色々な工事に対応している業者であれば、色々な工事の例を見ることができます。

工事の例の内容や写真の質、説明の丁寧さなども、業者が信頼できるかどうかの判断材料になります。

資格や許可の有無を確認

雨漏り修理をするには、専門的な知識や技術が必要です。

信頼できる業者を選ぶためには、必要な資格や許可を持っているかを確認しましょう。

資格や許可を持っている業者は、一定以上の知識や技術を持っていることを証明できます。

例えば、屋根工事をするには、「屋根工事技士」や「建築板金技能士」などの資格を持っていると、専門的なスキルが高いことがわかります。

これらの資格は、屋根の構造や材料、工事の方法などに関する専門知識を持っていることを証明するものです。

また、「建設業許可」を持っている業者は、大規模な屋根修理を行うことができ、かつ法律に基づいた正しい事業運営をしていることが認められています。

資格や許可を持っているかどうかは、業者が信頼できるかどうかの判断材料になります。

雨漏り修理をするには、専門的な知識や技術が必要です。

信頼できる業者を選ぶためには、必要な資格や許可を持っているかを確認しましょう。

資格や許可を持っている業者は、一定以上の知識や技術を持っていることを証明できます。

例えば、屋根工事をするには、「屋根工事技士」や「建築板金技能士」などの資格を持っていると、専門的なスキルが高いことがわかります。

これらの資格は、屋根の構造や材料、工事の方法などに関する専門知識を持っていることを証明するものです。

また、「建設業許可」を持っている業者は、大規模な屋根修理を行うことができ、かつ法律に基づいた正しい事業運営をしていることが認められています。

資格や許可を持っているかどうかは、業者が信頼できるかどうかの判断材料になります。

優良業者を見分けるポイント3:保証やアフターサービスが充実

良い業者は、工事後の保証やアフターサービスが充実しているので、万が一、雨漏りが再発した場合でも、無料で対応してくれる場合があります。

工事後にトラブルが起きたときでも、責任を持って対応してくれる業者を選ぶことが大切です。

例えば、保証期間が10年と長く、保証範囲も雨漏りした箇所だけでなく、工事の影響を受けた周りの部分まで含まれている場合は、より安心して工事を任せられます。

また、定期的に点検やメンテナンスをしてくれる業者もあります。

定期的に屋根の状態をチェックしてもらうことで、雨漏りを早く見つけて、大きな被害を防ぐことができます。

工事後にトラブルが起きたときでも、責任を持って対応してくれる業者を選ぶことが大切です。

例えば、保証期間が10年と長く、保証範囲も雨漏りした箇所だけでなく、工事の影響を受けた周りの部分まで含まれている場合は、より安心して工事を任せられます。

また、定期的に点検やメンテナンスをしてくれる業者もあります。

定期的に屋根の状態をチェックしてもらうことで、雨漏りを早く見つけて、大きな被害を防ぐことができます。

保証内容

保証の内容を確認することで、工事後にトラブルが起きたときの対応について知っておくことができます。

保証内容が充実している業者であれば、万が一のときでも安心して対応を任せられます。

保証期間や保証範囲、保証されない項目などを確認しましょう。

保証期間は、一般的に5年~10年程度が目安ですが、業者によってはそれ以上の長い保証をつけてくれる場合もあります。

保証範囲は、雨漏りした箇所だけでなく、工事の影響を受けた周りの部分まで含まれるかを確認しましょう。

例えば、雨漏り修理のせいで、天井や壁にしみができてしまった場合、保証の対象になるかを確認しておくことが大切です。

また、保証されない項目も事前に確認しておきましょう。

自然災害による被害などは、保証されない場合が多いです。

保証の内容を確認することで、工事後にトラブルが起きたときの対応について知っておくことができます。

保証内容が充実している業者であれば、万が一のときでも安心して対応を任せられます。

保証期間や保証範囲、保証されない項目などを確認しましょう。

保証期間は、一般的に5年~10年程度が目安ですが、業者によってはそれ以上の長い保証をつけてくれる場合もあります。

保証範囲は、雨漏りした箇所だけでなく、工事の影響を受けた周りの部分まで含まれるかを確認しましょう。

例えば、雨漏り修理のせいで、天井や壁にしみができてしまった場合、保証の対象になるかを確認しておくことが大切です。

また、保証されない項目も事前に確認しておきましょう。

自然災害による被害などは、保証されない場合が多いです。

アフターサービスの内容

アフターサービスの内容を確認することで、工事後のサポート体制を確認することができます。

アフターサービスが充実している業者であれば、工事後も安心して相談できます。

定期点検やメンテナンスサービスがあるか、問い合わせ窓口の対応時間などを確認しましょう。

定期点検は、無料でやってくれる業者もあります。

問い合わせ窓口は、電話やメールで対応してくれるか、対応時間は何時までかを確認しておきましょう。

緊急時の対応についても、事前に確認しておくと安心です。

アフターサービスの内容を確認することで、工事後のサポート体制を確認することができます。

アフターサービスが充実している業者であれば、工事後も安心して相談できます。

定期点検やメンテナンスサービスがあるか、問い合わせ窓口の対応時間などを確認しましょう。

定期点検は、無料でやってくれる業者もあります。

問い合わせ窓口は、電話やメールで対応してくれるか、対応時間は何時までかを確認しておきましょう。

緊急時の対応についても、事前に確認しておくと安心です。

信頼できる業者選びで、長く安心して生活しよう

信頼できる雨漏り修理業者を選ぶことは、快適で安心な住まいを実現するためにとても重要です。

適切な業者を選べば、質の高い工事と長期的な安心を得られます。

反対に、悪い業者を選んでしまうと、高い費用を請求されたり、質の低い工事をされたり、保証が適用されなかったり、後々トラブルになる可能性があります。

信頼できる業者を見つけるには、複数の業者から見積もりを取り、実績や評判、保証内容などを比較検討することが大切です。

また、業者とよく話し合い、疑問や不安を解消することも大切です。

適切な業者を選べば、質の高い工事と長期的な安心を得られます。

反対に、悪い業者を選んでしまうと、高い費用を請求されたり、質の低い工事をされたり、保証が適用されなかったり、後々トラブルになる可能性があります。

信頼できる業者を見つけるには、複数の業者から見積もりを取り、実績や評判、保証内容などを比較検討することが大切です。

また、業者とよく話し合い、疑問や不安を解消することも大切です。

信頼できる業者選びが重要!

雨漏り修理を成功させるには、何よりも信頼できる業者を選ぶことが大切です。

信頼できる業者に頼めば、きちんと診断して修理をしてくれるので、雨漏りが再発するのを防ぐことができます。

また、工事費用や保証内容についても、事前にきちんと説明してくれるので、安心して工事を任せられます。

悪い業者に頼んでしまうと、高い費用を請求されたり、質の低い工事をされたりする危険性があります。

最悪の場合、雨漏りが再発してしまい、さらに費用がかかってしまうこともあります。

また、悪い業者は、うまく言葉を使って契約を迫ったり、高額な追加工事を要求したりすることもあるので、注意が必要です。

信頼できる業者に頼めば、きちんと診断して修理をしてくれるので、雨漏りが再発するのを防ぐことができます。

また、工事費用や保証内容についても、事前にきちんと説明してくれるので、安心して工事を任せられます。

悪い業者に頼んでしまうと、高い費用を請求されたり、質の低い工事をされたりする危険性があります。

最悪の場合、雨漏りが再発してしまい、さらに費用がかかってしまうこともあります。

また、悪い業者は、うまく言葉を使って契約を迫ったり、高額な追加工事を要求したりすることもあるので、注意が必要です。

複数の業者から相見積もりをとろう

複数の業者から見積もりをもらうことで、料金やサービス内容を比較検討することができます。

業者によって、料金設定やサービス内容、得意な工事内容などが違うため、複数の業者を比べることで、自分に合った業者を見つけることができます。

見積もりをもらうときは、同じ条件で見積もりを依頼することが大切です。

例えば、修理する場所や使う材料、工事期間などをはっきり伝えましょう。

業者によって、料金設定やサービス内容、得意な工事内容などが違うため、複数の業者を比べることで、自分に合った業者を見つけることができます。

見積もりをもらうときは、同じ条件で見積もりを依頼することが大切です。

例えば、修理する場所や使う材料、工事期間などをはっきり伝えましょう。

契約前に必ず確認!工事内容と保証内容

契約をする前に、工事の内容や保証内容をきちんと確認しましょう。

契約内容にわからないことや不安なことがあると、後からトラブルになる可能性があるからです。

工事内容や使う材料、工事期間、保証期間、保証範囲などを確認し、わからないことがあれば業者に質問しましょう。

信頼できる業者は、お客さんの質問にきちんと答えて、納得いくまで説明してくれます。

また、契約書の内容をよく読んで、理解した上でサインをしましょう。

契約内容にわからないことや不安なことがあると、後からトラブルになる可能性があるからです。

工事内容や使う材料、工事期間、保証期間、保証範囲などを確認し、わからないことがあれば業者に質問しましょう。

信頼できる業者は、お客さんの質問にきちんと答えて、納得いくまで説明してくれます。

また、契約書の内容をよく読んで、理解した上でサインをしましょう。

耐用年数と費用を考慮して最適な修理方法を選ぼう

雨漏り修理には色々な方法がありますが、それぞれの耐用年数と費用を考慮して、最適な方法を選びましょう。

修理方法によって、耐用年数と費用が大きく違うため、予算や建物の状況に合わせて、最適な方法を選ぶ必要があります。

例えば、部分補修は費用が安く済みますが、耐用年数は短く、根本的な解決にならない可能性があります。

一方、屋根葺き替えは費用が高額になりますが、耐用年数が長く、屋根全体の防水性能を向上させることができます。

屋根カバー工法は、費用と耐用年数のバランスが取れた方法で、既存の屋根材を撤去する必要がないため、工期も短縮できます。

それぞれの修理方法のメリット・デメリット、耐用年数と費用の目安を比較検討し、あなたにとって最適な修理方法を選びましょう。

修理方法によって、耐用年数と費用が大きく違うため、予算や建物の状況に合わせて、最適な方法を選ぶ必要があります。

例えば、部分補修は費用が安く済みますが、耐用年数は短く、根本的な解決にならない可能性があります。

一方、屋根葺き替えは費用が高額になりますが、耐用年数が長く、屋根全体の防水性能を向上させることができます。

屋根カバー工法は、費用と耐用年数のバランスが取れた方法で、既存の屋根材を撤去する必要がないため、工期も短縮できます。

それぞれの修理方法のメリット・デメリット、耐用年数と費用の目安を比較検討し、あなたにとって最適な修理方法を選びましょう。